Шпага против рапиры: два имени одного клинка

Вадим Сеничев, историк оружия и боевых искусств.

Василий Мячиков, кузнец – оружейник.

Cтатья создана по заказу выставки "Клинок - традиции и современность"

Два этих термина, сосуществующие в мире оружиеведения, часто используются для описания одного и того же оружия. Прольем свет на то, какими путями эти слова попали в русский язык и какое оружие на самом деле стоит за ними.

Термин шпага происходит от латинского слова спада (spatha), означавшего простой прямой меч и чаще всего применяется к оружию, превышавшему размерами короткий пехотный гладиус. Спатами традиционно называют длинные кавалерийские мечи первого-пятого веков нашей эры. Так, благодаря латинскому языку ставшему основой множества местных диалектов, а затем и языков средневековых государств, слово «спада» пришло на Иберийский полуостров в форме espada, на Пиренейский в форме spada, а во Францию в форме epee. Все эти слова на протяжении столетий использовались для обозначения любых прямых мечей, а вместе с распространением международной торговли стали проникать и в соседние языки. Так, в польском языке позднего средневековья прижилось слово szраdа/szpaga, а в русский оно попало в форме «шпага». Благодаря закупкам нового оружия для оснащения войска московского царя, особенно широко применявшимся в XVI-XVII столетии, в русском языке это слово стало прочно ассоциироваться с мечами, снабженными развитым эфесом – новой тенденцией, набиравшей популярность в западной Европе.

рис. 1 Португальский меч с кольцами на эфесе.

Термин «рапира» имеет более позднее происхождение. Впервые оно употребляется в Испании XV века, в тексте поэмы датированной 1445-1450 годами, а затем в описи личного имущества одного испанского герцога, составленной в 1468 году. Ropera в испанском языке восходит к слову ropero, обозначавшему шкаф или сундук для одежды, а следовательно, такой меч можно определить как повседневный меч, носимый владельцем так же, как одежда. С течением времени словосочетание espada ropera сократилось до просто ropera, а распространение нового искусства фехтования, большую роль в котором сыграли испанские мастера, закрепило это слово за популярными колющими мечами XVI и XVII веков во всех европейских языках. Например, в немецких трактатах о фехтовании меч с выраженно колющей техникой именуется «rappir» или «ensis hispanum» – «меч испанский».

Рис. 2 Св. Юлиан на картине Доменико Гирландайо, 1473 год.

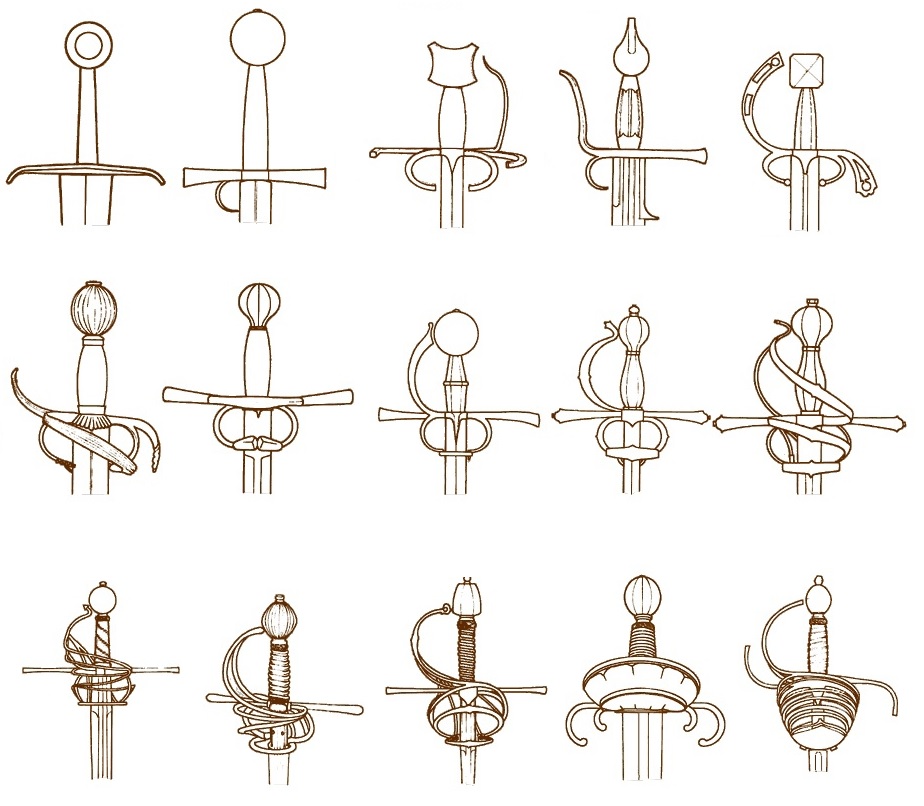

Также как и шпага, термин рапира использовался на протяжении долгого времени, от первого упоминания до его выхода из моды прошло почти три века. Естественно, оружие, которое им описывали, также претерпевало значительные изменения. Самым ранним предметом, который может быть описан словом «рапира» являлся, скорее всего, одноручный меч с выраженным острием и снабженный одним или двумя кольцами на эфесе. Именно эта форма становится распространенной и популярной в Испании и Португалии второй половины XV века. Следом за этим, в XVI веке, некоторые мечи начинают приобретать все более развитый эфес, что говорит о постепенном переходе от защиты кисти латной перчаткой к защите кольцами и дугами самого эфеса. Следом за появлением вертикального кольца на гарде, стали развиваться и боковые кольца, а также вертикальная дужка, защищающая кисть. Для усиления конструкции элементы стали связываться дополнительными прутами, которые образовывали «корзинки» различных форм. Именно витой корзинчатый эфес, менявшийся от региона к региону и в угоду моде и таланту мастеров-оружейников, пользовался наибольшей популярностью на протяжении почти всего времени существования рапир, только во второй половине XVII века уступив место простой полукруглой чаше.

рис. 3 Эволюция эфеса.

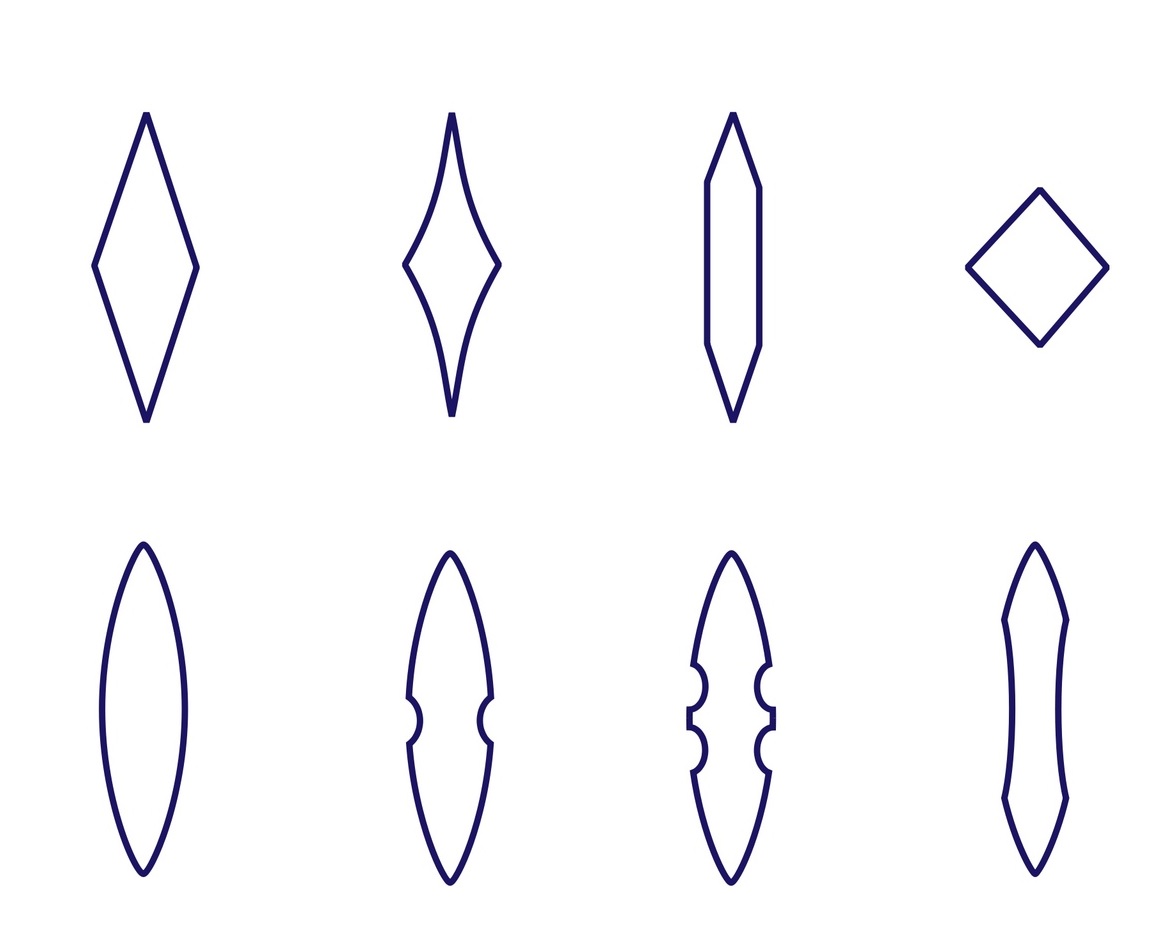

Клинок рапиры также претерпевал изменения в угоду времени, металлургии и моде. Все ранние версии рапиры так или иначе имели комбинированный рубяще-колющий клинок, соответствующий позднесредневековым типам. К середине XVI века и даже на протяжении XVII-го клинки рапир также сохраняли рубящие лезвия, постепенно редуцирующиеся, но до конца так и не исчезнувшие. Клинок любой рапиры или шпаги XVI-XVII века сохраняет в себе признаки, доставшиеся от более ранних мечей, а именно наличие двух, иногда не сильно выраженных лезвий и продольную симметрию клинка. Форма клинка в сечении в большинстве случаев стремилась к ромбу, в отличие от эстоков и кончаров, обычно трехгранных или квадратных. Клинки рапир и шпаг, имея большое разнообразие форм, некоторые, традиционно именуемые «военными», практически ни чем не отличались от клинков средневековых мечей и были достаточно широки, чтобы наносить сильные рубящие удары. При этом клинки более новых типов, часто именуемые «гражданскими» изменялись в строну удлинения и утоньшения, при этом никогда полностью не отказываясь от рубящей функции. Сохранение двух лезвий позволяло рапире оставаться более универсальным мечом, отвечавшим широкому спектру задач и потребностей повседневного ношения в XVI-XVII веках.

рис. 4 Сечения клинков шпаги/рапиры. В правом верхнем углу профиль эстока, в правом нижнем – «военной шпаги».

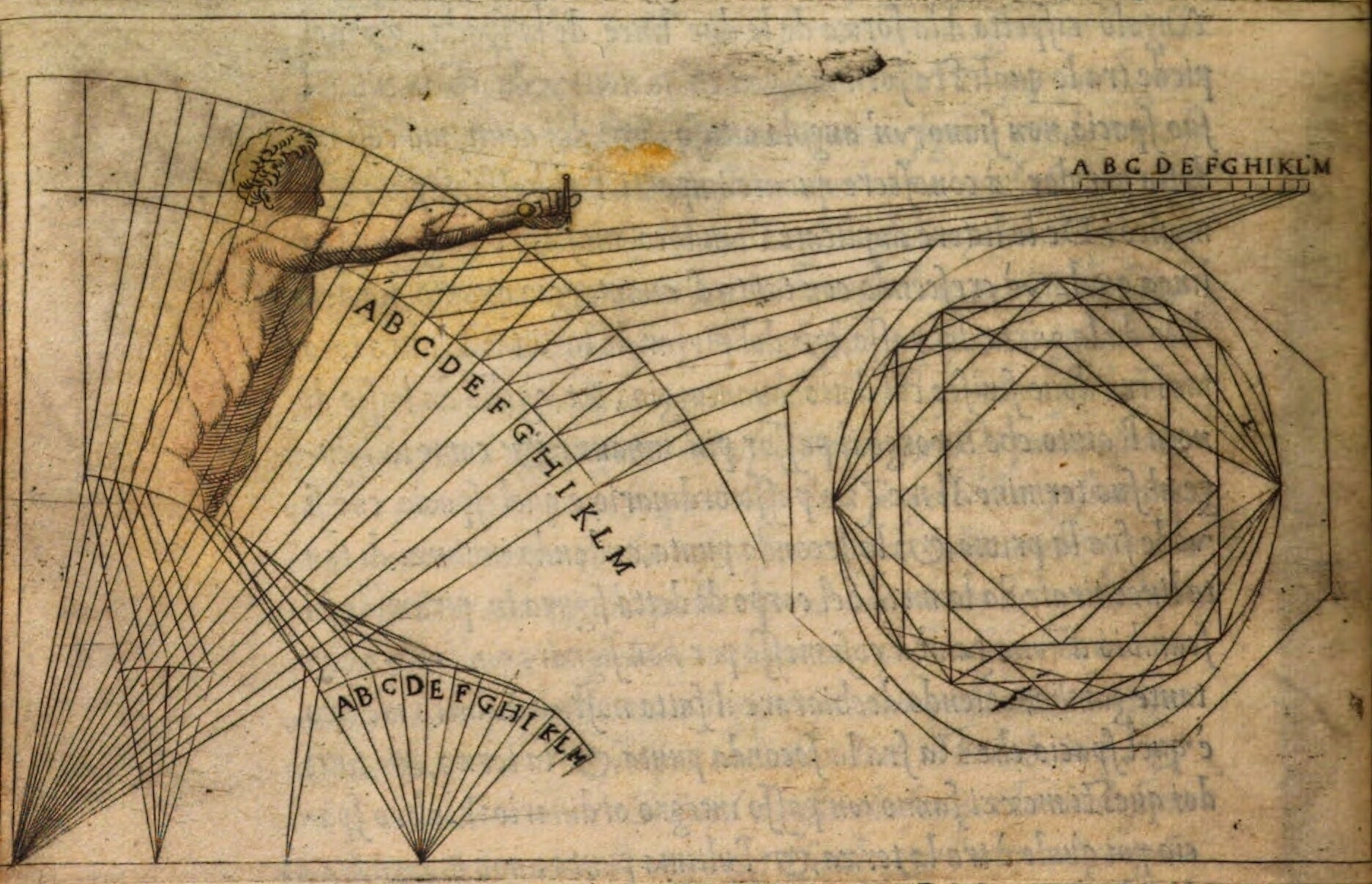

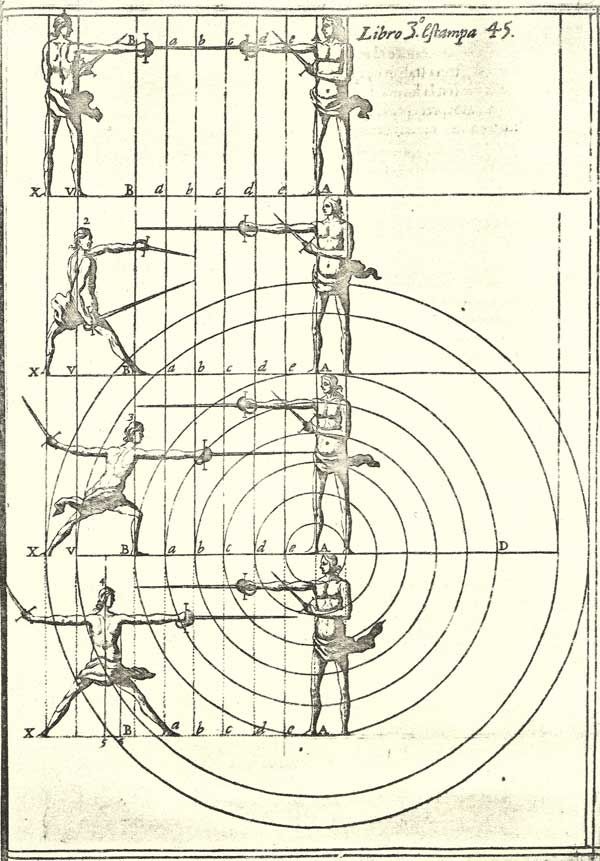

Вместе с эволюцией формы клинка происходит и развитие нового фехтования, в начале XVI века комбинирующего удары и уколы, а затем все более смещавшегося в сторону укола как более предпочтительного и опасного для противника действия. Новый стиль, впервые описанный итальянским архитектором и инженером Камилло Агриппой в 1553 году, даже получил научное обоснование, состоящее из правильного выбора угла атаки, наклона корпуса и длины шага. Если мастера прошлого, писавшие в XIV, XV и начале XVI века, в описании позиций с оружием полагались на красивые и запоминающиеся наименования, такие как «сторожевая башня», «слуховое окно», «кабаний клык», «змея», «бык», «сокол» и подобные им, отражавшие понятные средневековому воину признаки повседневных предметов, то новое фехтование предложило более строгую, научную нотацию, описывающую позиции клинка простым порядком цифр.

Рис. 5 Лист из трактата Камилло Агриппы.

Рубящий удар, остававшийся валидным атакующим действием, теперь обосновывался как вторичный по отношению к пробивающему плоть уколу. Мастера нового стиля старательно обосновывали ценность укола не только новой наукой, но и древними наставлениями, вспоминая работу римского военного теоретика Публия Флавия Вегеция Рената, описывавшего, что во времена расцвета Империи легионеров учили колоть и отучивали рубить. Мастер Джакомо ди Грасси в своем труде 1570 года выводит идею, что укол предпочтительнее удара потому, что попав в цель, всегда нанесет больше вреда, чем удар, который, будучи нанесен слишком коротким движением, не пробивает одежду и не наносит тяжелых ран. Кроме того, для укола требуется меньший размах, а значит, меньше времени на подготовку действия. Все эти преимущества, соединенные с чертежами идеальных траекторий, убедительно доказывали современникам преимущества новой школы боя. Удару в этой школе отводились особые условия, например, возможность с силой сбить клинок противника с траектории, или поразить слишком сильно открывшегося оппонента. Один из предпочтительных способов нанесения удара в новой школе подразумевал, что противник, сам с силой отбивший ваш клинок, помогает ему разогнаться, и именно это ускорение следует использовать, чтобы нанести свой рубящий удар.

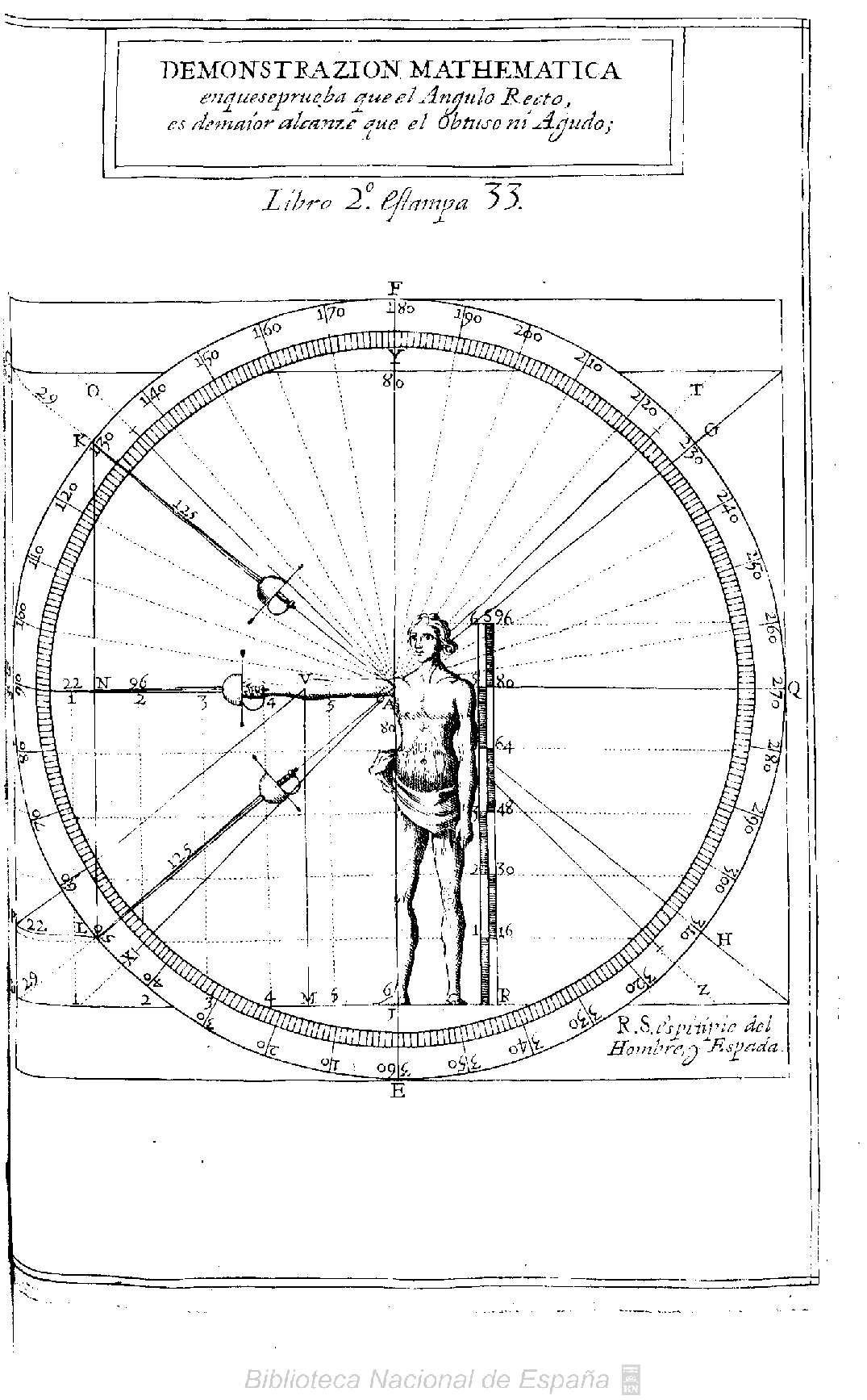

Рис. 6 Лист из испанского трактата по научному фехтованию 2.

Так, новое фехтование постепенно входило в моду и обретало популярность не столько в военных и аристократических, сколько в образованных кругах. Идея использовать геометрические фигуры, углы и радиусы для описания действия клинка постепенно стали вытеснять старые практики. Особенно это отразилось на жизни трех регионов, традиционно воспитывавших наибольшее число учителей фехтования – самой Италии, Испании, а также германских городах. Постепенное распространение нового стиля и соответствующего ему типа меча вытеснило на второй план короткие и широкие клинки, особенно популярные у немецких мастеров. Стили фехтования другим оружием, таким как кинжалы, тесаки, полутора- и двуручные мечи, алебарды и пики продолжали изучаться, но к концу XVI века одноручный колющий клинок прочно занял главенствующую позицию почти во всех фехтовальных школах. Ученик, приходивший заниматься фехтованием, в начале XVII века в большинстве случаев начинал свой путь именно с рапиры и только после добавлял к ней оружие во вторую руку (чаще всего это был кинжал, реже – маленький кулачный щит) или переходил к другому типу клинка.

Кроме прочего, развитие защитных приспособлений эфеса, таких как дуги и кольца позволяло обезопасить кисть фехтовальщика без необходимости надевать защитную перчатку, а значит, быстрее реагировать на угрозы. Так, оружие, отражавшее сразу нескольким важным задачам своего времени, стало невероятно популярным среди всех слоев населения, имевших право на ношения оружия.

Не обходилось и без противодействия новизне. Английский мастер боя Джордж Сильвер, написавший около 1600 года трактат «Парадоксы защиты», посвятил часть своего труда критике нового фехтования. Особо сожалея, что его соотечественники все чаще ходят в залы приезжих фехтовальщиков и учатся только колоть, а не рубить, как это завещали предки, Сильвер пытается доказать, что старый стиль, построенный в первую очередь на рубящих ударах, более эффективен и лучше подходит англичанам, чем все, что привозят из-за моря. Одна из глав его трактата даже получила название «О ложных решениях и тщеславных мнениях рапиристов и о вытекающей отсюда смертельной опасности». Однако новое фехтование продолжало завоевывать все большую популярность по всему миру.

рис. 7 Лист из испанского трактата по научному фехтованию 3.

В Испании фехтование также поделилось на два подхода, в первую очередь связанных с методами описания техник. Мастера, выбравшие путь, предложенный Камилло Агриппой, начали именовать свое фехтование «истинным искусством», «математикой» или «философией оружия», а к своим оппонентам, практиковавшим более традиционный подход, стали применять термин vulgar или comun. Мастера нового научного стиля начали создавать трактаты, наполненные схемами, описывавшими идеальные положения оружия, тела, точки контроля клинка оппонента, а вместе с этим – противодействия «обычному» противнику, обученному в старой манере. Между направлениями возник идеологический конфликт – мастера новой школы ставили себя выше старых мастеров не столько по причине побед, одержанных клинком, а именно по причине более совершенного описательного аппарата. Конфликт приводил к стычкам, дуэлям и гневному обмену корреспонденцией. И все же, на испанской земле большинство школ вплоть до конца XVII века так и оставались существовать в «научной» парадигме, стремясь не только дать ученику прием, но и приучить к точному описанию угла атаки, давления клинков в соединении и взаимного движения тел. И даже в этой модели находилось место рубящему удару, также наносимому в строгом соответствии с идеальным углом и правильно выбранным временем атаки.

Так, шпага/рапира завоевывала популярность по всей Европе и за ее пределами, став частью гражданского и военного костюма. А новое «научное» фехтование, со временем было перенесено на другие виды клинкового оружия и развилось в классическое фехтование XVIII и XIX, а затем и в современное спортивное. В рамках русской спортивной терминологии также применяются определения «рапира» и «шпага», но касаются они спортивных снарядов, очень далеко ушедших от исторических прототипов. В олимпийской классификации шпагой (Épée) именуется трехгранный клинок, снабженный большой чашей эфеса, а рапирой (Fleuret) – четырехгранный клинок с чашей меньшего размера. Оба оружия происходят от тренировочных образцов XIX века и от исторического оружия они позаимствовали только свое наименование.

Рапиры и шпаги, аналогичные историческим образцам используются в качестве снарядов в историческом фехтовании, исторической реконструкции и артистическом фехтовании. В рамках этих видов сочетается применение копий исторического оружия и исторических техник фехтования, в том числе восстановленных энтузиастами навыков «научной» школы испанских и итальянских мастеров.

Копии этого оружия традиционно привлекают к себе особое внимание из-за сложности изготовления тонких клинков и эфесов, представляющих собой сложный витой узор. Изготовление копии исторической рапиры всегда является вызовом для мастера оружейника, требует высокого мастерства, сопоставимого с ювелирным.